|

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE ET LA SCIENCE

DE L'ÉDUCATION RÉPUBLICAINE

par Jean-Louis GUIGNARD

(Troisième partie)

L ’histoire de la Révolution française a été si mystifiée que les simples

« droits démocratiques » et la « liberté » dont jouissent aujourd’hui les

citoyens de France et des autres nations capitalistes européennes passent pour

la principale conquête de cette période révolutionnaire, une conquête que nous

devrions aux Jacobins, aux Sans-culottes et à la prise de la Bastille. Il est

grand temps de démonter la supercherie et de jeter aux poubelles de l’histoire

ces instruments de la politique britannique, les Mirabeau, Danton et autres

Marat tenus aujourd’hui encore pour les grandes figures de la Révolution

française. II est surtout grand temps que les hommes qui ont, eux, dirigé

l’authentique Révolution française, relégués à un rang secondaire de l’histoire

ou enfouis plus profondément sous des calomnies, soient connus du grand public

pour la contribution cruciale qu’ils ont faite au développement de la

civilisation humaine.

Le texte qui

suit a été initialement publié dans La science de l’éducation républicaine, Campaigner Publications, 1980

Le Journal de l’École polytechnique : faire avancer

les lumières générales

« L’objet de ce journal, publié en vertu d’un arrêté des trois Comités de

la Convention qui surveillent l’École centrale des travaux publics, se trouve

dans les motifs exprimés au considérant de l’arrêté de ces Comités, savoir : de

justifier l’emploi des moyens que la République fournit pour l’instruction des

élèves ; de les encourager, ainsi que ceux qui concourent à leur enseignement,

par la publicité donnée à leurs travaux et à leurs soins ; de faire prendre aux

études une direction qui tende sans cesse à les perfectionner ; d’offrir un modèle

propre à guider d’autres établissements d’instruction ; enfin de répandre des

connaissances très-utiles aux arts ou aux sciences, et de provoquer l’extension

de leur domaine par des découvertes nouvelles ou des applications heureuses

(...).

Chaque mois, il paraîtra un cahier de ce bulletin ; on y trouvera des

comptes rendus, rédigés ordinairement par les instituteurs, chacun pour la

partie qui le concerne. Ces comptes rendus donneront, en chaque genre, la

notice du travail fait dans le mois. Les découvertes et les solutions élégantes

de problèmes, fournies, soit par les instituteurs, soit par les élèves, y

seront également insérées : ce cahier en présentera quelques exemples

intéressants. Les instituteurs et tous les agents attachés à l’école pourront

aussi faire paraître des mémoires relatifs aux sciences ou aux arts, quel qu’en

soit l’objet ; il suffira qu’ils contiennent des vérités utiles à répandre, ou

des nouveautés propres à faire avancer les lumières générales (…).

Par rapport au cours de physique, on a l’intention que les expériences

qui s’y feront en présence des élèves, aient pour objet, autant qu’il sera

possible, ou de constater quelque phénomène nouveau, ou de redresser des

erreurs dans les explications des faits déjà connus. Dans cette vue, on formera

le projet d’une série d’expériences les plus intéressantes à tenter ; et la

publicité qui leur sera donnée, à mesure qu’elles seront exécutées, contribuera

efficacement au progrès de la science (...).

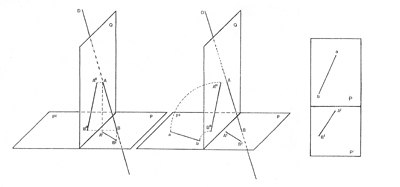

Si l’on se représente un moment par la pensée quatre cents jeunes gens,

choisis par leurs premières connaissances mathématiques, rassemblés sur un

amphithéâtre, écoutant les instituteurs qui viennent successivement, dans

l’espace de trois mois, leur présenter le magnifique tableau des sciences et

des arts dont ils apprécieront en détail les diverses parties pendant leur

séjour à l’école ; si l’on voit ensuite ces élèves, se distribuant par brigades

de vingt, dans des salles où ils travaillent six heures chaque jour, tracer les

nombreux objets de la géométrie descriptive qu’on leur enseigne ; si de là, on

les suit dans un local orné de tout ce qui peut embellir leur imagination et

former leur goût pour le dessin, sur lequel ils s’exercent pendant les trois

dernières heures du jour, en alternant par divisions pour l’étude de l’analyse

pendant le même temps ; si enfin on les retrouve, deux jours de chaque décade,

dans des Laboratoires de chimie, manipulant eux-mêmes, après avoir reçu la

leçon de leur instituteur, et s’y délassant, par l’exercice du corps et

l’attrait de tant d’objets curieux, de l’application donnée, les autres jours,

aux objets plus sérieux des mathématiques ; quel intéressant spectacle ! Qui ne

se sentira heureux et ne se glorifiera pas d’avoir contribué à l’instruction, aux

premiers essais, aux progrès, d’une jeunesse si chère à la République par

l’espoir qu’elle lui donne ! (…)

Il reste maintenant à annoncer en peu de mots les modifications que l’on

croit devoir introduire pour l’avenir dans le plan du Journal (...).

Les instituteurs, les agents de l’école, les élèves sont invités à

fournir des mémoires sur les sciences et les arts, soit qu’il s’agisse de

travail fait dans l’établissement, soit de recherches tirées d’ailleurs.

Les mémoires de même genre qui seraient adressés par des savants en

correspondance avec l’école, seraient également accueillis (...).

Et de temps en temps, l’on y

joindra l’exposition de la situation de l’école et de son régime.

La partie historique de sa formation et de ses progrès, la description

des collections de machines, modèles ou dessins qu’elle renferme ; l’annonce de

ce qu’il y aura d’heureux, de nouveau, de plus expéditif dans les méthodes

d’enseignement ; des détails sur les opérations, sur la qualité du travail

exécuté, qui en fassent concevoir la possibilité, qui mettent à portée d’en

faire ailleurs la répétition ; des vues sur les qualités que l’on doit

s’attacher à former, à développer, à porter au plus haut degré dans les élèves,

pour les rendre vraiment propres aux différents services publics, et tant

d’autres considérations importantes à tirer d’un sujet si fécond, nous semblent

dignes d’être offertes au public.

Nous ferons tous nos efforts pour

remplir son attente, ainsi que les intentions du Gouvernement, en nous attachant

sans cesse à perfectionner l’institution confiée à nos soins, et en contribuant

de tous nos moyens à la communication des lumières et à l’accroissement de

l’instruction générale ».

Journal de l’École polytechnique, avant-propos, 1795

Le Journal de l’École polytechnique fut conçu comme l’instrument d’une

importante propagande pédagogique et scientifique (voir encart ci-dessus « Le

Journal de l’École polytechnique : Faire avancer les lumières générales »). Son

but était de présenter de manière pédagogique certains des aspects les plus

importants des travaux réalisés à l’École, à la fois dans le cadre des cours et

des recherches faites par les élèves, de sorte que d’autres établissements

d’enseignement à travers le pays et au-delà des frontières soient en mesure de

répliquer immédiatement ces travaux. Comme l’expliquent les rédacteurs du

Journal, il s’agissait dans un même temps d’encourager les applications

pratiques sur lesquelles pouvaient déboucher les découvertes scientifiques

ainsi largement diffusées. L’École polytechnique était conçue comme un modèle,

un point de référence pour toutes les couches de la population engagées dans le

processus de développement économique et la formation d’une force de travail

qualifiée ; tout le matériau - méthodes pédagogiques, solutions imaginées par

les professeurs et les élèves aux différents problèmes scientifiques et

techniques, découvertes, expériences, instruments, etc. - qui pouvait

contribuer à développer la connaissance et la pratique humaines dans toute la population

était décrit, expliqué dans le Journal. Loin d’être considérés par les

fondateurs de l’École comme une élite de grands prêtres « détenant » la science

et coupée de la population, les jeunes polytechniciens étaient explicitement

encouragés à assumer directement la responsabilité de propager directement la

connaissance scientifique dans toute la population. C’était là la mission

morale qui leur était fondamentalement impartie. Car, en effet, « sans un

admirable dévouement au progrès de leurs condisciples », les membres de toute

élite républicaine dégénèrent et se condamnent à ne plus être des républicains,

mais seulement des « élitistes ».

L’organisation initiale de l’École comportait un autre aspect-clé qui

était le fait de l’engagement républicain exemplaire de Monge et de Carnot.

Tous deux représentaient de rares cas de « plébéiens » qui avaient réussi à se

faire admettre à l’école militaire de Mézières ; tous deux ne parvinrent à leur

degré de compétence scientifique et militaire qu’au prix d’une longue et amère

histoire de harcèlement et de luttes humiliantes avec le système de l’Ancien

régime où les carrières militaires et scientifiques étaient le privilège de la

noblesse. Ceci n’était pas compatible avec le développement d’une nation de

citoyens républicains. Les élèves de l’École polytechnique, qui étaient admis

pour la première fois dans une institution incarnant le plus haut niveau

d’enseignement sans distinction d’origine sociale, devaient être entièrement

pris en charge par l’Etat durant leurs trois années d’études. C’était le moyen

de donner au plus grand nombre de citoyens, quelle que soit leur origine, la

possibilité d’accéder à des qualifications scientifiques et techniques. De

surcroît, les fondateurs de l’École avaient prévu que les élèves vivraient en

dehors de l’établissement, dans des familles républicaines de la capitale, où

ils trouveraient une atmosphère encourageante pour leurs études, un soutien

moral et des conditions matérielles adéquates. La population pouvait ainsi

prendre conscience directement de l’importance de ces jeunes cadres qui

allaient contribuer à développer la République.

Avant la militarisation de l’École, la discipline interne était

quasiment assurée par les chefs de brigades qui jouissaient naturellement d’une

grande autorité morale.

Telle qu’elle fut originellement conçue par Monge, Carnot, Prieur et

leurs proches collaborateurs, l’École polytechnique vécut moins de dix ans,

malgré les âpres efforts qui furent déployés pour la sauvegarder. Les

opérations hostiles à cette institution commencèrent dès 1795, une année

seulement après sa création. La Convention tenta à plusieurs reprises de « purger

» de l’École les éléments prétendument « anticiviques » et antirépublicains,

accusés de se livrer à des activités pro-royalistes en dehors des murs de

l’École. Il s’est sûrement trouvé un certain nombre de polytechniciens pour

prendre part aux « chasses aux Jacobins » et autres agissements des gangs de

Muscadins mais une telle « purge » n’aurait pas manqué d’être des plus

préjudiciables au fonctionnement de l’École, et c’était bien là l’effet

escompté. Sous le Directoire, sommé une nouvelle fois de procéder à la

répression des prétendus activistes, le conseil de l’École refusa tout net de

s’exécuter, conscient que la manœuvre était avant tout dirigée contre l’École

toute entière. Par ailleurs, le Comité des fortifications, avec l’aide du

Ministre de l’intérieur Baraillon, tenta maintes fois

de trouver des prétextes justifiant des mesures répressives à l’encontre de

l’École, arguant que celle-ci était trop « privilégiée » par rapport aux autres

écoles d’ingénieurs et appelant à sa réorganisation sur un modèle militaire -

réorganisation que Napoléon allait imposer en 1804. Plus insidieuse mais non

moins dangereuse fut la subversion qui s’exerçât de l’intérieur de la part des

réductionnistes tels Laplace, le mathématicien, qui réclamait une orientation

plus « théorique » des études accusées d’accorder trop de place aux activités

pratiques et concrètes !

Malgré toute l’affection qu’il avait pour Napoléon, Monge combattit

avec acharnement la dénaturation que celui-ci fit subir à l’École

polytechnique. La décision de Napoléon d’en revenir au système de l’Ancien

régime en ne recrutant à l’École que des élèves originaires de familles riches

fut particulièrement pénible pour un Monge qui, depuis son retour d’Egypte en

1799, avait été jusqu’à donner son salaire de professeur et sa pension de

retraite pour aider les élèves les plus déshérités. Les fonds publics alloués à

l’École avaient déjà été drastiquement réduits en 1799, malgré l’opposition

virulente de Prieur.

Le décret de Napoléon en date de 1804 imposant une « discipline

militaire » à l’École fut rejeté comme étant « désastreux » par Monge. Les

élèves se virent ensuite contraints de payer une pension annuelle très élevée.

Le contenu de l’enseignement se détériora rapidement, prenant une direction que

Pinet décrit comme « fondamentalement » opposée aux idées des fondateurs de

l’École. Certains cours furent supprimés, notamment ceux d’ingénierie civile -

décision à laquelle Monge s’opposa particulièrement. Le cours spécial de génie

civil fut complètement éliminé en 1807, tandis que les « arts académiques »

faisaient leur entrée en force avec la création d’une chaire de grammaire et de

belles-lettres.

« Moins pour la science elle-même que pour les

services qu’elle rend à l’autre » (1)

Avant d’entrer dans certains des aspects-clé de l’enseignement que

reçurent les premiers Polytechniciens, il est important de voir comment le

projet de l’École polytechnique, dans son principe essentiel, fut une

expression directe de la pensée néo-platonicienne, la prolongation de l’œuvre

réalisée par les réseaux humanistes que Leibniz et Descartes façonnèrent au

XVIIe siècle et qui avait trouvé sa forme pratique la plus avancée dans le «

Système américain ». En d’autres termes, l’École était aussi l’œuvre des grands

Oratoriens, d’une part, et de Franklin, de l’autre.

Franklin, le « Sage de Boston », appartenait à l’Académie royale des

sciences en vertu de ses découvertes sur l’électricité, et il participa

régulièrement aux sessions de l’Académie durant les quatre années qu’il passa à

Paris en tant qu’Ambassadeur de la République américaine. Le « Prométhée

moderne », comme on l’appelait dans les milieux humanistes français, jouissait

d’un prestige considérable. Il avait établi ses quartiers généraux à Passy, qui

n’était alors qu’un faubourg parisien et qui allait très vite devenir son «

Versailles de la philosophie », d’où il se livra à d’intenses activités

organisatrices au nom de l’Idée de progrès qui animait alors la République

américaine. C’est ainsi qu’il organisa au sein de la franc-maçonnerie - qui

regroupait certains des plus grands esprits du pays - une faction contre l’influence

britannique du Duc d’Orléans. En 1779, Franklin prit la tête de la célèbre Loge

des Neuf Sœurs à Paris, année même où Monge rejoignit les réseaux maçonniques à

Mézières. Sous l’impulsion de Franklin, la Loge connut un ·essor considérable

les deux années qui suivirent, notamment dans le domaine de l’éducation. Comme

Carnot l’explique dans son Rapport à l’Empereur sur l’Instruction (voir encart

« Le grand art de

l’économie politique » ci-dessous), l’effort des Pères fondateurs de l’Amérique pour promouvoir

l’instruction était considéré comme exemplaire. Ce fut la Loge des Neuf Sœurs,

par exemple, qui parraina le premier collège laïc public, suivant un plan

suggéré directement par Franklin où l’accent était mis sur l’enseignement

scientifique. Ce collège devint plus tard le Lycée de Paris, où Monge enseigna

pendant près de deux ans.

Lorsqu’il organisa l’École plus tard, Monge se servit de son expérience

à Mézières et des méthodes employées à l’École de Schemnitz,

dont Mézières s’était inspirée, qui avait été fondée en Hongrie par

Marie-Thérèse. Son docteur, Ingenhousz, était un

vieil ami de Franklin de même qu’un ami de Monge. Schemnitz

possédait un laboratoire de chimie célèbre, que Monge avait reproduit à

Mézières.

Monge et Carnot avaient d’autre part été tous les deux éduqués chez les

Oratoriens, et ceci, comme nous allons le voir, devait jouer un rôle essentiel

dans leurs accomplissements futurs.

La Congrégation de l’Oratoire de Notre Seigneur Jésus-Christ en France

avait été fondée en 1611 par le Cardinal Pierre de Bérulle, un proche ami de

Richelieu, et plus tard, de Descartes, en tant qu’émanation directe du grand

projet de réforme éducative d’Henri IV dont celui-ci avait saisi une commission

qui y travailla de 1595 à 1600. En tant que congrégation religieuse, l’Ordre de

l’Oratoire fut approuvé par le Pape Paul V en 1613 et encouragé à développer

une vocation éducative pour contrer l’Ordre rival des Jésuites.

Pierre de Bérulle

Alors que les Jésuites étaient principalement implantés dans les

grandes villes et exerçaient leur influence sur les couches les plus riches de

la population, les Oratoriens établirent leurs collèges dans les petites villes

et ouvrirent leurs portes aux couches plus défavorisées. Les Pères oratoriens

engageaient même souvent leur fortune personnelle pour aider les élèves les

plus pauvres à suivre des études dans leurs collèges. En dépit des divers

troubles que connut l’Oratoire durant l’agitation politique qui marqua la

seconde moitié du XVIIe siècle - suite à la révocation de l’Edit de Nantes par

Louis XIV, et surtout après 1663, date à laquelle les travaux de Descartes

furent mis à l’index et l’enseignement de la théorie cartésienne fut réprimée

en France - l’Ordre de l’Oratoire réussit toujours à maintenir en son sein un

noyau influent de Platoniciens convaincus, dont les plus éminents furent les

philosophes-savants Lamy, le chef de file du parti cartésien en Anjou, Pelaud,

qui succéda à Lamy lorsque celui-ci fut exilé, et Malebranche qui introduisit

Leibniz dans l’enseignement oratorien. Cette élite livra une bataille

continuelle contre les Thomistes au sein de l’Oratoire et contre les

Aristotéliciens incarnés par les Jésuites, en dehors. Les Jésuites, fervents

défenseurs du système aristotélicien, recommandaient officiellement à tous

leurs professeurs de « suivre l’aristotélisme, non seulement en logique et en

métaphysique, mais en philosophie naturelle ». Sous les pressions de l’État,

des mesures répressives furent maintes fois prises à l’encontre des disciples

de Descartes dans l’Oratoire, qui suscitèrent de très vives réactions. La lutte

opposait alors ouvertement les partisans de l’aristotélisme et ceux du

platonisme, Descartes étant considéré par ses nombreux défenseurs dans

l’Oratoire comme l’héritier direct de Platon. Dans des collèges oratoriens

comme ceux d’Angers et de Saumur, la plupart des enseignants, fortement acquis

aux idées de Descartes, refusèrent de ne plus enseigner ses thèses, ce qui

valut à Lamy d’être exilé en 1676. Richelieu et Mazarin appelèrent auprès d’eux

d’éminents Oratoriens dans la conduite des affaires de l’Etat, tout en maintenant

les Jésuites à distance - situation qui fut renversée par Louis XIV à sa

majorité. Les Oratoriens retrouvèrent leur influence politique après

l’expulsion des Jésuites hors de France en 1764 à l’instigation de Guyton de Morveau, mais furent

éliminés avec toutes les autres congrégations religieuses en 1792 - mesure

qu’un de leurs historiens a qualifiée de « violation des Droits de l’Homme »,

car avec eux, c’était la meilleure éducation populaire qui disparaissait.

L’un des grands principes de l’éducation oratorienne était que l’élève

devait être lui-même un éducateur pour mieux apprendre. La fonction enseignante

exercée par l’élève auprès de ses compagnons plus jeunes était considérée comme

une source de bienfaits tel « le plaisir de communiquer ce que l’on sait, le fait d’avoir un but social

et concret à atteindre, la nécessité d’apprendre et de se perfectionner pour

mieux enseigner », comme le

déclarait le Père Houbigant en 1720. C’est pourquoi

les Oratoriens avaient très vite établi le système des régents, c’est-à-dire

des jeunes instructeurs, sur lequel Monge, qui enseigna lui-même la physique à

l’âge de 16 ans au collège oratorien de Beaune, modela ses « chefs de brigades

» à l’École polytechnique. Après quelques années d’études, les élèves des

collèges oratoriens étaient vivement encouragés à devenir des régents, après

quoi les régents avaient le choix entre devenir prêtres, acquérir un véritable

poste d’enseignant ou quitter la congrégation pour des activités séculaires si

tel était leur désir. En fait, la majorité du corps enseignant de l’Ordre était

formée de jeunes régents, et c’est parmi eux que la théorie de Descartes trouva

ses adeptes les plus convaincus. En 1684, alors qu’il se trouvait en exil à

Grenoble, Lamy écrivit un livre polémique exposant la méthode oratorienne dans

ce qu’elle avait de meilleur. Ce livre, intitulé Entretiens sur les sciences dans lesquels outre la

méthode d’étudier, on apprend comment l’on doit se servir des sciences pour se

faire l’esprit juste et le cœur droit, et accompagné de Réflexions sur l’art

noétique, se présentait sous forme d’un dialogue entre

Théodose (Lamy) et Aminte (incarnant des amis de Lamy

restés à Angers). Le thème central en est une attaque de Théodose contre la

manière aristotélicienne dont la philosophie était alors couramment enseignée,

sous forme de commentaires dictés sur des idées philosophiques. Théodose

propose au contraire d’utiliser directement comme matériau d’une étude de la

philosophie, les expériences et découvertes les plus importantes du siècle en

cours, dans le domaine de la physique, des mathématiques, de la chimie, de

l’anatomie, et de lire publiquement des textes originaux. Théodose suggère que

les traités ainsi choisis soient ensuite discutés en public. Ce que Lamy

voulait dire par là, c’est que la forme du dialogue platonicien devait jouer un

rôle essentiel dans l’enseignement des Oratoriens. Et dans une certaine mesure,

c’était déjà le cas : les cours se terminaient toujours sur une discussion

animée entre le maître et les élèves et la tâche des régents était en fait

d’organiser des dialogues platoniciens avec leurs jeunes camarades. Cette idée

fondamentale de Lamy, à savoir que « pour bien comprendre, il faut enseigner » fut reprise plus tard par Monge, dont les cours à l’École polytechnique,

et auparavant à l’École normale, restent célèbres pour l’enthousiasme qu’ils

suscitaient parmi les élèves avec lesquels Monge dialoguait fréquemment et dont

un bon nombre d’entre eux devinrent plus tard de grands éducateurs (2).

Ce que Lamy voulait également dire c’est que l’étude de la science et

de la philosophie est une seule et même chose, que la connaissance

philosophique et scientifique s’acquiert par l’étude du processus de la

science, en se concentrant sur les dernières découvertes de l’époque. Le lien

entre la science et la philosophie était considéré comme si étroit par les

Oratoriens qu’ils n’enseignaient pas la science comme une catégorie séparée.

Lamy

L’enseignement scientifique était généralement assuré par le professeur

de philosophie. (Notons le cas typique de ce Père oratorien qui enseignait la

philosophie et qui construisit un aérostat à Condom en 1785). Les Oratoriens

s’intéressaient tout particulièrement aux découvertes de leurs contemporains

dans le domaine de l’électricité et du calcul différentiel et intégral, notamment à celles de Leibniz, dans le

cadre d’un effort dirigé vers le développement des sciences exactes à l’opposé

de l’enseignement scientifique alors dispensé par

l’université de Paris, qu’ils accusaient de « subjuguer l’esprit à la règle des

syllogismes » (3). Leur Ordre fut lui-même un véritable foyer scientifique,

d’où furent issues plusieurs générations de grands savants. Le premier

professeur d’hydrographie en France, Guillaume Denis, fut un Oratorien qui

ouvrit une chaire d’hydrographie au collège de Dieppe en1665, le premier

collège oratorien établi en France, en 1616. C’est aussi là que fut ouverte la

première chaire de mathématiques et que furent étudiées les sections coniques

de Pascal en géométrie. L’hydrographie était alors une science naissante,

encouragée par Colbert qui faisait du développement des canaux et des machines

hydrauliques l’un des piliers de sa politique d’expansion industrielle.

L’hydrodynamique, comme elle fut appelée plus tard, mena à des découvertes qui

comptent parmi les plus importantes de la physique moderne et a été le vecteur

de l’épistémologie leibnizienne, depuis Leibniz et ses collaborateurs les

Bernoulli, jusqu’à Monge et de Broglie. Chez les Oratoriens, l’enseignement de

la science faisait généralement partie intégrante de celui de l’histoire, l’une de leurs

innovations les plus importantes. Les Oratoriens avaient fortement réagi contre

l’enseignement de l’histoire alors courant en France, qui se limitait à

l’histoire d’Athènes et de Rome et à ce qu’ils rejetaient comme la « science

vide des commentateur ». Ils jugeaient comme beaucoup plus utile d’étudier les

faits historiques se rapportant à l’histoire de la France chrétienne. Aux héros

de la Rome antique et de la mythologie gréco-latine, culture qu’ils dénonçaient

comme « imprégnée de paganisme » (4), ils contreposèrent

les grands bâtisseurs de la nation française : Charlemagne, Louis XI, Jeanne

d’Arc, Henri IV. La première leçon de cette nouvelle conception de l’histoire,

l’histoire de France, fut donnée en 1634, en français, car les Oratoriens

s’appliquaient dans un même temps à promouvoir l’étude du français comme langue

vivante, exprimant l’âme du processus qui avait engendré la nation. Tous leurs

cours étaient en fait donnés en français, contrairement aux Jésuites qui

n’employaient que le latin. Et c’est à la lumière de l’histoire de France que

les Oratoriens faisaient ressortir le rôle moteur du développement des sciences

et des techniques.

Parmi les réalisations des Oratoriens en matière de pédagogie les plus

susceptibles de favoriser le rayonnement de la connaissance dans toute la

population, leur but premier, nous devons mentionner celle des « exercices

publics » où les élèves se livraient à des expériences scientifiques de

physique et autres en présence de leur famille, de leurs amis et de la

population locale, conviés pour l’occasion. Les collèges oratoriens étaient

généralement équipés de cabinets de physique et de nombreux instruments

scientifiques, et les élèves encouragés à effectuer des manipulations par

eux-mêmes. Aux régents l’on demandait d’écrire des pièces de théâtre sur le

thème du combat intérieur que l’homme voulant atteindre à la véritable dignité

doit livrer aux instincts et passions qui l’enchaînent à l’âme de bronze et

d’argent décrites par Platon, pour tendre vers la raison de l’âme d’or, qui

obéit, elle, à la loi supérieure de la Liberté Nécessité - thème qui trouva

toute son expression politique dans les travaux du grand poète et dramaturge

allemand Schiller dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ces pièces étaient

représentées publiquement dans les différents collèges fréquentés par les

régents ; chaque année, en effet, les régents changeaient de collège, afin que

les idées nouvelles dont ils étaient porteurs en termes de découvertes et de

méthodes pédagogiques, circulent rapidement dans tout le pays.

L’idée fondamentale sur laquelle reposait l’enseignement oratorien

était que ce n’est pas la somme des connaissances particulières acquises qui

est importante, mais le processus de perfection de l’esprit dont l’étude de la

science est le médiateur, la faculté de « bien penser ». Enseigner, pour les

Oratoriens, signifiait « se faire ouvrier de lumière » ; la science était le moyen de créer de vrais chrétiens, des hommes

consciemment engagés dans le perfectionnement de leur esprit. « Notre esprit n’est pas fait pour l’érudition

», disait Lamy, « mais l’érudition pour l’esprit, c’est-à-dire qu’on doit en

user pour le régler et le perfectionner ». Répudiant les connaissances superficielles, Lamy ajoutait : « Il

faut que les études se changent en notre substance », il faut ramener tout à la

connaissance non des hommes mais de « l’homme universel ».

Fin de la troisième partie (sur cinq). Quatrième partie : « La géométrie

et la philosophie de la science ».

(1) C’était la devise de la Congrégation des Oratoriens.

(2) L’efficacité de la méthode oratorienne ressort clairement de cette

anecdote rapportée par Paul Lallemand dans son livre Essai sur l’histoire de

l’éducation dans l’ancien Oratoire de France (1888) : « les Protestants

Interdisaient à leurs élèves d’aller voir le Père oratorien André Martin,

auteur d’un livre sur la philosophie de Saint Augustin car ils ne manquaient

pas d’en revenir convertis au catholicisme ! »

(3) Paul Lallemand, ibid.

(4) « Les hommes de la Révolution, fascinés par les héros de la Rome

antique, s’ils avaient guidé leurs délibérations sur une connaissance

approfondie du passé, discernant à la lumière de l’expérience les besoins

nouveaux que réclamaient les idées et les mœurs (...), pas tant de sang aurait

coulé », remarque Paul Lallemand dans son livre.

|